谷文昌,1915年10月出生于河南省林县石板岩镇郭家庄南湾村一户贫农家庭。1943年参加村农民抗日救国会,不久担任村农会主席。1944年3月加入中国共产党,曾任林县第七区(西乡坪区)区长、区委书记。1949年被编入南下干部长江支队第五大队三中队五小队,任小队长。1950年5月随军渡海解放福建省东山县,先后担任城关区委书记、县委组织部部长、县长、县委书记,1964年调任省林业厅副厅长。

昔日东山,风沙肆虐,旱涝为害,一片荒凉。“春夏苦旱灾,秋冬风沙害。一年四季里,季季都有灾。”这是当地的真实写照,许多人扶老携幼,拿着空篮破碗外出讨饭,乘船过海到大陆上割草砍柴。1950年谷文昌到东山任职后,面对多灾多难的群众,他反复思考一个问题:“群众希望共产党给他们带来幸福,如果我们不为民造福,要我们到这里来干什么?群众分到了土地,但种不出粮食,分地又有什么用?”“不解除群众疾苦,我们心里有愧啊!”经过多次讨论,县委、县政府的思想统一了:“挖掉东山穷根,必先制服风沙。”他们带领群众踏上了治理风沙的漫漫征途。

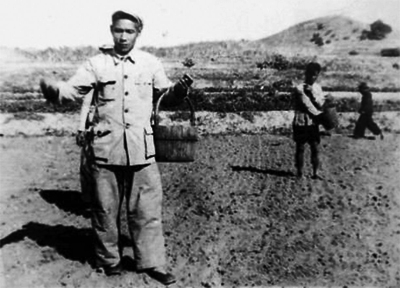

在飞沙走石的冬天,谷文昌率领人员,探风口,查沙丘,走遍了东山的大小山头,把一个个风口的风力、一座座沙丘的位置详细记录下来。他走村串户,和村干部、老农民促膝长谈,拟定了“筑堤拦沙、种草固沙、造林防沙”的方案。在县委、县政府统一指挥下,在风口地带筑起了2米高10米宽的拦沙堤39条,共长22000多米。但是,好景不长,仅仅过了一年,无情的风沙就摧垮了长堤。失败和挫折,没有压垮谷文昌。他和县委的同志一道认真总结经验教训,重新制订方案。1956年东山县第一次党代会还就全面实现绿化、根治风沙通过决议。谷文昌号召全县人民“苦干几年,将荒岛勾销,把灾难埋葬海底”。他还描绘了一幅宏伟蓝图:“要把东山建设成美丽幸福富裕的海岛。”1958年,县委向全县军民发出号召:“上战秃头山,下战飞沙滩,绿化全海岛,建设新东山。”谷文昌亲任指挥,驻岛部队和有关部门负责同志任副指挥。县直机关干部、驻军、工人、农民、店员、学生进行突击,种下1000多万株木麻黄、黑松、相思树等幼苗。

为了找到适宜沿海种植的树种,东山县委组成了由领导干部、林业技术员和老农三结合的试验小组,谷文昌亲任组长。他们在飞沙滩上“旬旬种树”,定时观察气候、湿度、风向、风力对新种植木麻黄回青、成活的影响。功夫不负有心人,他们终于摸清了木麻黄的生长习性,总结出了种植木麻黄的技术要点,并通过多种方式让广大干部群众掌握。为了在全县造林,县委制定了新的政策:国造国有,社造社有,房前屋后个人所有。集体种树实行包工、包产、包成本、包质量,同工同酬。政策调动了群众的积极性,试验坚定了群众的信心。

1959年,在全县军民植树造林誓师大会上,谷文昌代表县委提出了绿化东山的目标:“举首不见石头山,下看不见飞沙滩,上路不被太阳晒,树林里面找村庄。”每逢雨天,有线广播即刻播送造林紧急通知,各级干部率先冲进雨幕,百里海滩上布满了造林大军。经过连续3年的不懈努力,东山400多座山头、3万多亩沙滩,全部披上了绿装,昔日荒凉海岛变成东海绿洲,筑起了30多公里长的沿海“绿色长城”,从根本上改变了当地恶劣的自然环境和贫穷落后的面貌。

谷文昌心里装着人民,积极为群众排忧解难,体现出人民公仆的高尚情操。资助贫困学生,为烈军属、五保户送温暖,为来访群众买车票,为民工买红糖熬姜汤……1970年7月,谷文昌被任命为隆陂水库总指挥,他和民工一起,吃住在工地。经过1年奋战,建成了1700万立方的隆陂水库,结束了当地人民缺水缺电的时代。

谷文昌清正廉洁、一身正气、两袖清风,留下了良好的家风。“干部家属不能特殊化。”谷文昌经常这么告诫家人。他大半生都在和树林打交道,可是从没有向国家要过一根木材。20世纪50年代,组织部门建议提拔他老伴当副县长,他谢绝了。1964年,谷文昌赴省任职之前,有关部门要把他在财政局当临时工的大女儿转为正式干部,随父一起调到省里工作,谷文昌不同意这样做,他说:“县委书记的孩子不能特殊,还是留在东山锻炼好。”谷文昌的5个子女,除了长子退休前在厦门出入境检验检疫局工作,其他4位退休前都只是漳州最普通的科员、企业职工。甚至第三代,也多是普通的幼儿园老师、糖厂职工、单位司机。

“不带私心搞革命,一心一意为人民。”这是他一生的信仰。1981年1月,谷文昌在漳州因病去世,东山人民把他的骨灰迎回东山县赤山林场安葬。至今东山的老百姓仍然对谷文昌念念不忘,尊敬地称他为“谷公”。每逢清明节,谷公墓前万人祭拜。“先祭谷公,后祭祖宗”已成为东山人民新的习俗。2015年6月30日,习近平总书记在会见全国优秀县委书记时指出,焦裕禄、杨善洲、谷文昌等同志是县委书记的好榜样,县委书记要以他们为榜样,始终做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒,努力成为党和人民信赖的好干部。

作者单位:中共河南省委党史和地方史志研究室

责任编辑:谷士欣